非劳动法项下的竞业限制义务——股权转让篇(下)

非劳动法项下的竞业限制义务——股权转让篇(下)

接上期对于股权交易下竞业限制义务的初步讨论,我们在下半部分将更聚焦相关义务的执行与设置的问题:首先,我们将探讨最核心的救济方式,关于股权交易下竞业限制义务违约金的裁判规则。

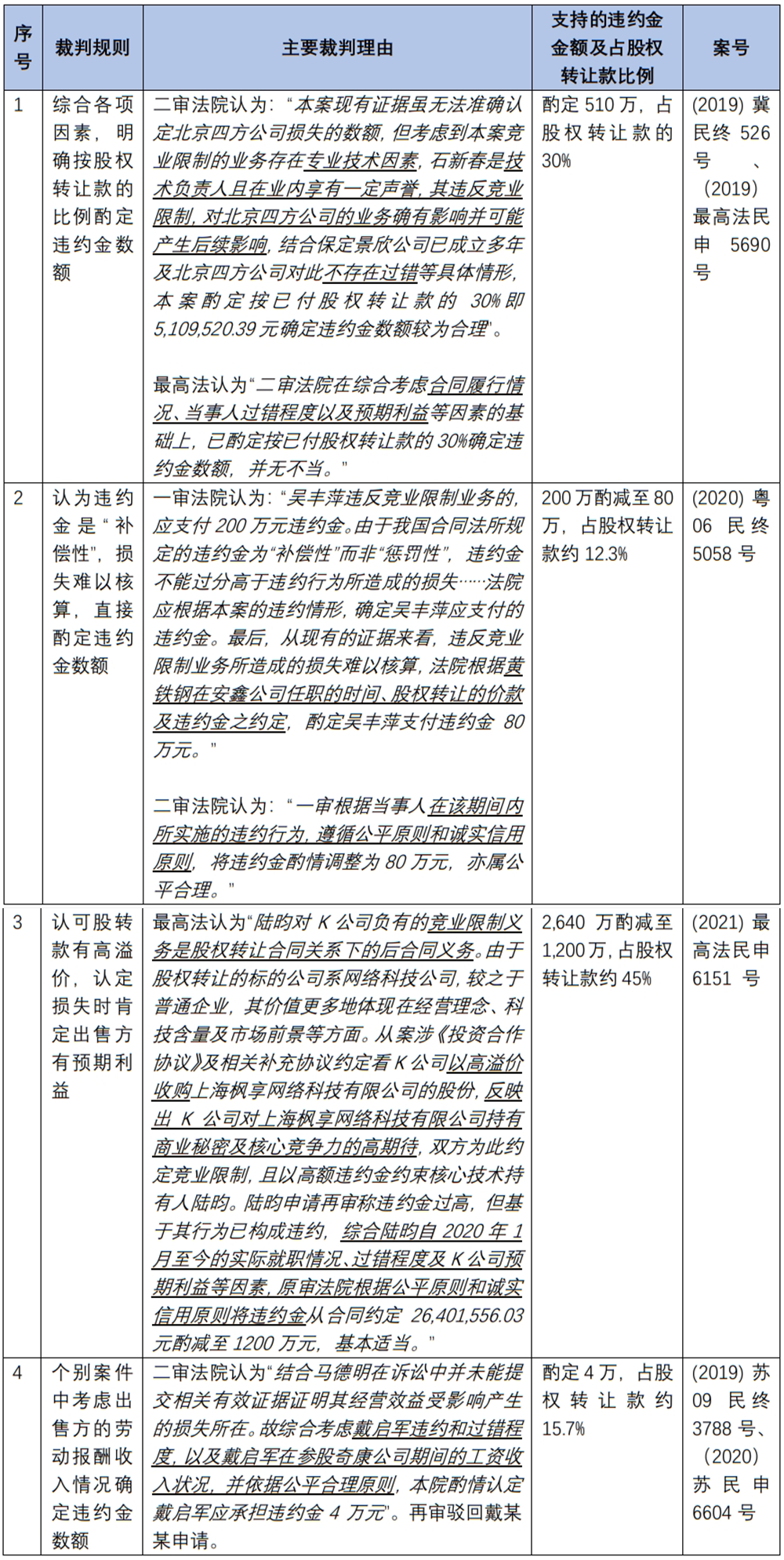

第三部分:司法实践中,如何确定交易项下违反竞业限制义务的违约金?

与其他涉违约金争议相似,如果股权出售方违反竞业限制义务,法院即便认定约定有效并进一步确认存在违约情形,在多数案例中,对于违约方承担的违约金会进行酌减(部分案例中酌减比例较高)。

实践中,通常交易项下竞业限制约定的违约金标准很高,较多与股权转让价格挂钩,常见为股权转让价格的一定比例(尽管并没有形成比例上的惯例)。其特殊性在于:一方面,此类约定通常源于双方对商业秘密价值、竞争风险的预判,体现了商事主体的意思自治;另一方面,违约金数额往往显著高于普通民事合同,容易引发是否过分高于损失的审查。司法裁审对于违约金的调整,原则上适用《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》(法释〔2023〕13号)第六十五条确立的违约金调整的基本框架:“当事人主张约定的违约金过分高于违约造成的损失,请求予以适当减少的,人民法院应当以民法典第五百八十四条规定的损失为基础,兼顾合同主体、交易类型、合同的履行情况、当事人的过错程度、履约背景等因素,遵循公平原则和诚信原则进行衡量,并作出裁判。约定的违约金超过造成损失的百分之三十的,人民法院一般可以认定为过分高于造成的损失。”

然而,不仅限于股权交易,违反竞业限制的损失往往难以证明,因而法院在酌情调整违约金时即便涉及对损失的评价,往往也无法形成定量的结论,故法院在酌定违约金中的自由裁量权较大,常见的考量因素可能包括:违反竞业限制期限的严重程度、主观过错程度、预期利益、造成损失的大小、违反竞业限制义务期间取得的收入、相关行业的发展水平等。我们归纳了以下有代表性的酌定违约金相关的裁判规则:

点击可查看大图

需要指出的是,在个案中法院也可能全额支持股权交易合同中约定的违约金,亦有一定实务参考价值:

1、未能证明损失,但法院认定存在损失:例如,(2020)粤07民终1673号一案中,股权转让款为500万,双方约定的违约金为250万元(占股转款的 50%)。该案的裁判逻辑主要在于:一是法院认定存在违约事实明确且严重,从商业规则并结合本案实际情况来判断违约必然造成经营损失;二是法院认为合同中的竞业限制条款是案涉交易的重要条件,商事主体应该意识到约定竞业限制和违约责任所带来的商业风险,违约责任约定应受尊重。

2、法院将股权转让价格视为全部损失:例如,(2021)津0104民初13805号一案中,股转款约300余万元,约定违约金200万元(约占股转款的61.5%)。法院在认定违约事实后,将股权转让价格直接等同于损失总额。该案的特殊性在于,违约行为直接导致目标公司在转让后一年内注销,使得收购方通过股权交易获取经营利益的合同目的完全落空。

综上分析,当事人在约定竞业限制违约金时,可从股权转让价款、行业特点(如是否是高科技产业)、预期利益等方面考虑设定违约金数额的合理性,部分情况下也可将出售方的后续收入纳入考量。如果以股权转让价款作为基数,法院支持的违约金大部分都低于股权转让款的50%。为增强违约金被支持的可能性,建议在协议中强调将竞业限制义务条款作为交易以及交易对价的基础,双方在允诺竞业时已进行充分考虑交易目的与商业风险,突出竞业限制条款在具体商业交易中的重要性以及该义务与违约责任的对等性。

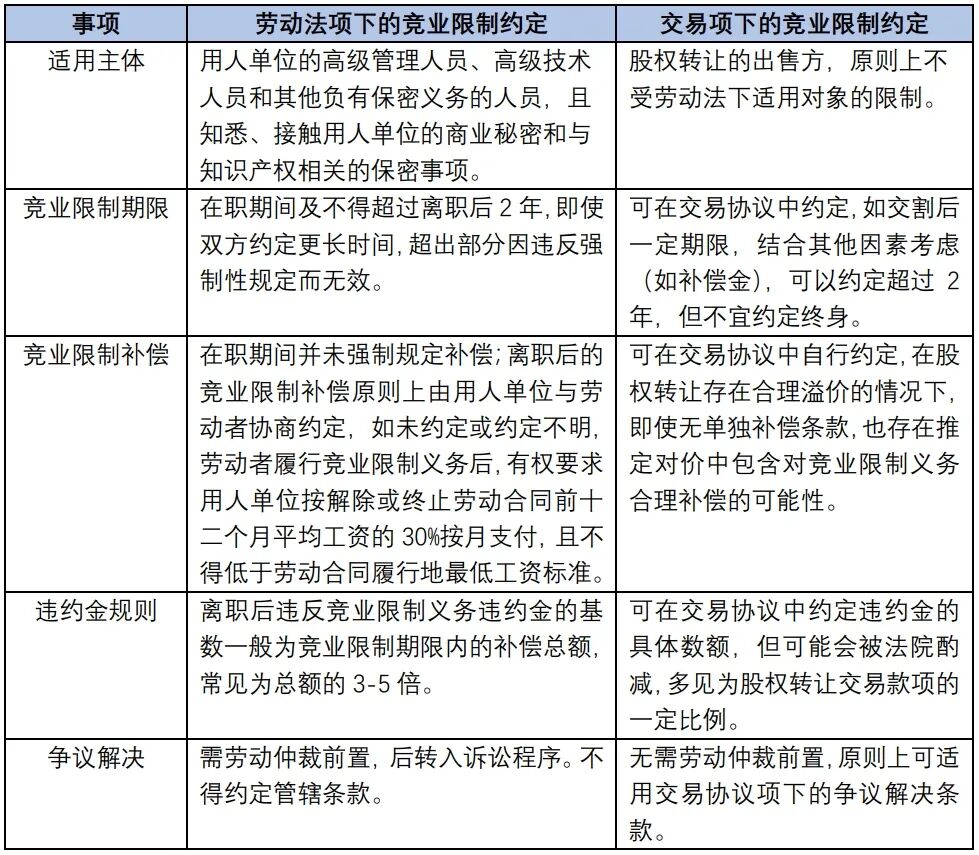

第四部分:双重主体资格下的竞业限制路径选择

从上文分析可见,商事交易项下的竞业限制条款并不必然适用《劳动合同法》规定,因此,相较于劳动法项下的竞业限制约定,其体现出约定灵活与实践风险并存的特点。这引发出另一个问题:如标的公司的核心高管持有股权(甚至可能是标的公司的创始人),而在交易后,尽管其股权被收购,其仍将作为标的公司的员工。针对这一典型场景,收购方应如何选择约定股权转让项下的竞业限制与劳动法项下的竞业限制,是否有必要为竞业限制加上双重保险以更好地实现交易目的?

对此,可以结合劳动法项下和股权转让交易项下的竞业限制约定的特点,进行合理的合同安排,下表总结了两种路径项下的主要考虑事项:

点击可查看大图

显然,两种竞业限制义务有根本性差别,其成立的基础、计算期限的逻辑、适用的补偿及违约后果等均不同。在分析具体个案时,我们认为至少考虑以下角度的问题:

1、判断主体是否适格:股权交易角度,原则上属股权出售方,有双方之间明确的约定即可,需要特别注意存在隐名股东的情形;而劳动法角度,也存在出售方的小股东在标的公司担任非高管职位,且并不接触商业秘密和保密的知识产权的可能性,此时可能无法作为劳动法下适格竞业限制义务承担主体。由此,在确定选择何种竞业限制方式时,均需要首先判断两种方式是否存在合法性基础,如仅有一种方式可行时,则需要重点关注和强化相应的约定。

2、考虑期限覆盖以达成商业目的:如前述,股权交易与劳动法二者角度下的期限计算逻辑并不完全一致。举例而言,对于兼任员工的出售方股东,如其股权转让附随的竞业限制期限为交割后5年,而其在收购完成后持续在职,则5年后,其不再受交易文件项下的竞业限制义务的约束,但可以继续受劳动合同向下的竞业限制义务的约束。从操作角度,我们建议在股权转让交易中就一并签署劳动法下的竞业限制义务,以避免员工后续拒绝签署的风险。另一方面,尽管在职期间的竞业限制补偿不需要公司支付对价,但对于在职期间违反竞业义务,能否要求员工承担违约金,目前仍有争议,这也是在设置期限时需要纳入考量的。

3、预估违约金以达到预期的震慑力度:股权转让与劳动法项下的竞业限制违约金的计算基数有较大区别,前者与股权转让款项挂钩,而后者与竞业限制补偿(一般与员工工资)挂钩。在设置相应义务时,应综合比对股权转让交易款项、员工的工资性收入以及拟为之提供的竞业限制补偿,对两种方式下可能被支持的违约金形成整体预估,即在选择、设置相应义务时考虑相对方可能的违约成本。

承上述分析,基于两种身份所适用的竞业限制义务不同,设置相关义务时,往往面临的并非简单的“二选一”问题,我们建议在个案中,需在充分认识二者的覆盖期限、范围,以及对应的违约后果的基础上,形成一个协调且一致并互为补充的综合方案。

结语

不同于劳动法角度下的竞业限制,商事交易中的竞业限制义务并无法律法规上的直接限制。但由于该义务限制的是公民的劳动权利,司法实践中并非一概支持由交易双方意思自治。除了个案中的自由裁量权体现外,我们也注意到最高院对于这一问题的认识也发生了一定变化:

最高人民法院在(2019)最高法民申5690号一案中曾认可8年的竞业限制期限,但在2024年将十余年前审理的(2014)沪二中民四(商)终字一案列入“人民法院案例库”,而该案中,针对普遍竞争业务的竞业限制期限被酌定为2年。我们理解,这并非对既往裁判的否定,而是最高人民法院基于不同案件的具体情形,对竞业限制期限的认定秉持了动态平衡的裁判逻辑。其核心在于结合限制范围(如针对专有技术还是通用领域)、当事人约定的合理性(如是否包含对应补偿、是否可能触及基本生存权利底线)及实际履行情况(如违约行为的严重程度),在尊重当事人意思自治与保障公民基本权利、维护公平竞争和科学技术进步之间进行个案权衡。这种衡平保护的原则与近期出台的《劳动争议司法解释二》中相关条款的原则是非常相似的,也体现在了近几年司法实践中对于竞业限制义务的审查由形式转为实质、同步审查“合法性与合理性”的趋势中。

毫无疑问,对于施加竞业限制义务的一方,无论是作为股权交易中的收购方,还是作为雇主,均应注意到这种趋势,在设置竞业限制义务时不宜一昧从严,避免裁审机关质疑相应义务设置的合理性与必要性,进而作出否定性评价。相反,尽管司法实践体现出差异性,但把握价值平衡的条款更容易得到法院的支持。因此,商事主体在设计股权转让中的竞业限制条款,应结合商事交易目的,对竞业限制期限、竞业限制补偿、违约金等核心条款进行综合考量,让股权转让项下的竞业限制条款真正成为商业利益的防护盾。